Paix au Moyen Orient

Publié le 02/02/2025

Extrait du document

«

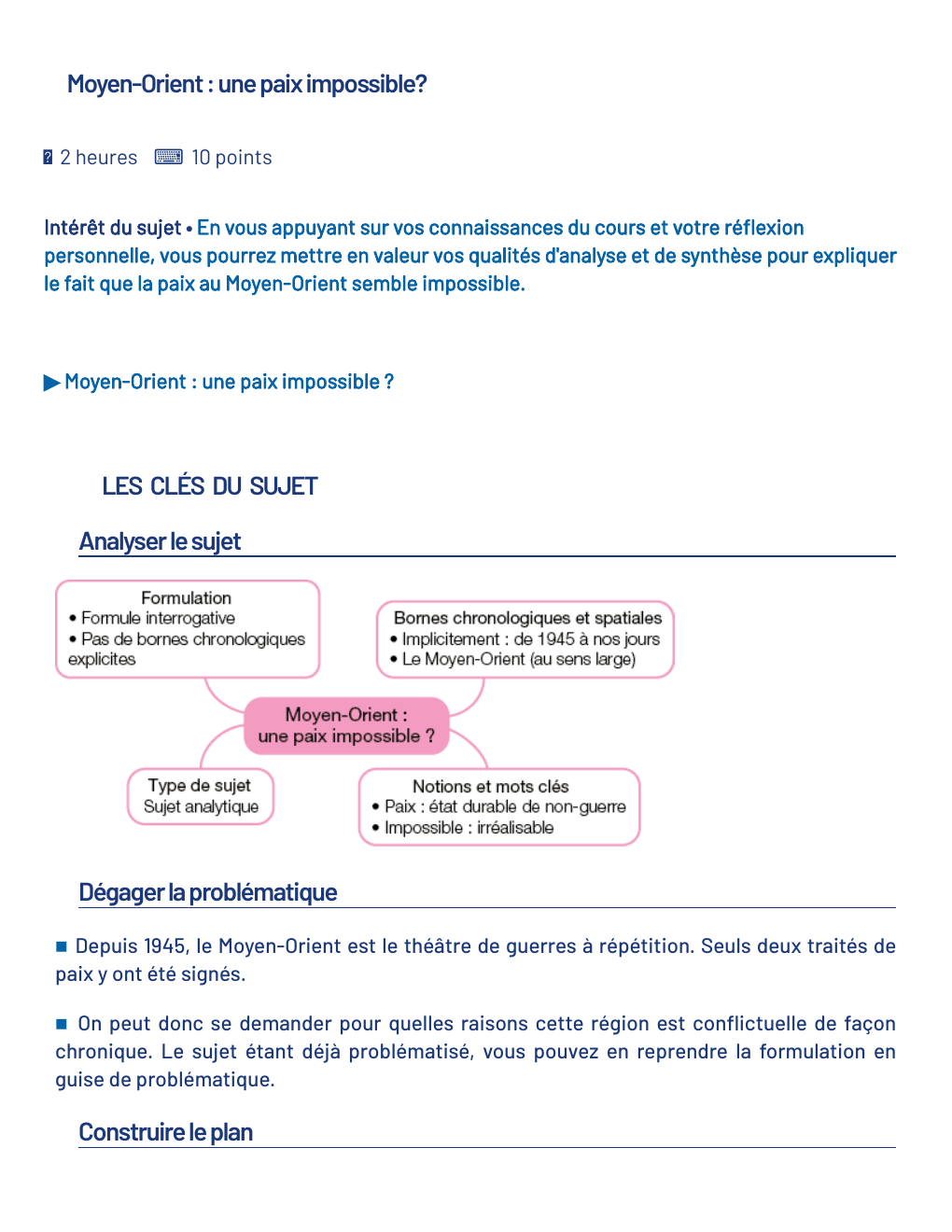

Moyen-Orient : une paix impossible?

🕒 2 heures ⌨ 10 points

Intérêt du sujet • En vous appuyant sur vos connaissances du cours et votre réflexion

personnelle, vous pourrez mettre en valeur vos qualités d'analyse et de synthèse pour expliquer

le fait que la paix au Moyen-Orient semble impossible.

▶ Moyen-Orient : une paix impossible ?

LES CLÉS DU SUJET

Analyser le sujet

Dégager la problématique

■ Depuis 1945, le Moyen-Orient est le théâtre de guerres à répétition.

Seuls deux traités de

paix y ont été signés.

■ On peut donc se demander pour quelles raisons cette région est conflictuelle de façon

chronique.

Le sujet étant déjà problématisé, vous pouvez en reprendre la formulation en

guise de problématique.

Construire le plan

Pour étudier les raisons de la conflictualité quasi-permanente de cette région, un plan

thématique est le plus adapté.

Les titres et les indications entre crochets ne doivent pas figurer sur la copie.

Introduction

[Accroche] En 2019, dans la revue Questions internationales, le géopoliticien Jean-Paul

Chagnollaud constate : « Depuis des décennies, des conflits de toutes sortes ne cessent de

défigurer le Moyen-Orient.

Aucun n'a été réglé même s'il ne faut pas oublier l'importance des

traités de paix signés entre Israël et deux États arabes.

» [Présentation du sujet] En effet,

depuis 1945, le Moyen-Orient est le théâtre de guerres interétatiques et de guerres civiles

amplifiées par des interventions extérieures : la région est ainsi devenue l'épicentre de l'« arc de

crises ».

[Problématique] Dans cette perspective, nous nous attacherons à répondre à la

question suivante : pourquoi la paix au Moyen-Orient semble-t-elle impossible ? [Annonce du

plan] Pour ce faire, nous soulignerons d'abord les profondes faiblesses des États de la région [I]

puis les effets sur leur stabilité des ingérences extérieures [II].

I.

Les faiblesses des États du Moyen-Orient

1.

L'absence de cohésion nationale

■ Mis à part l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, les États du Moyen-Orient, dont les frontières

ont été tracées par la France et le Royaume-Uni en 1920 , ont une faible cohésion nationale.

Différentes communautés culturelles et religieuses coexistent sur des territoires créés de

toutes pièces.

À NOTER

Par le traité de Sèvres (1920), la France et le Royaume-Uni se voient confier l'administration

des provinces arabes issues du démantèlement de l'Empire ottoman.

■ Dans ces États, la logique communautaire l'emporte bien souvent sur la logique de l'Étatnation.

Ainsi, le système politique libanais repose sur le confessionnalisme, c'est-à-dire une

répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse (chrétiens

maronites, musulmans chiites ou sunnites, druzes).

La guerre civile qui a ensanglanté le pays de

1975 à 1990 a opposé ces communautés.

■ Dans d'autres États, une communauté minoritaire impose son pouvoir au reste de la

population.

C'est le cas de la Syrie, à majorité sunnite, dirigée par la minorité alaouite (chiite) du

clan El-Assad.

Depuis 2011, cette minorité réprime férocement un soulèvement populaire.

■ Enfin, certains États fondés sur des idéologies nationalistes comme Ia Turquie et Israël

refusent de reconnaître les droits de leurs minorités (Kurdes pour la première, Palestiniens pour

le second).

2.

L'autorité bafouée des États

■ Dans les États touchés par une guerre civile, on assiste à une « privatisation de la violence »

(Jean-Pierre Chagnollaud).

En effet, lorsqu'un État, qui a le monopole de la violence (arbitraire)

s'effondre, d'autres acteurs non étatiques l'exercent à sa place.

C'est le cas au Liban, en Syrie et

en Irak.

LE SECRET DE FABRICATION

Vous pouvez commencer une sous-partie en développant une notion générale, ici la

privatisation de la violence.

Rappelez-en l'auteur pour justifier votre propos.

Cela vous

permet par la suite de présenter des exemples.

■ Ainsi, des milices armées, souvent liées à des communautés religieuses et culturelles,

imposent leur loi.

On peut citer le Hezbollah chiite au Liban, devenu un véritable « État dans

l'État ».

■ Des mouvements nationalistes participent également à cette privatisation de la violence.

Les

Kurdes combattent ainsi en Irak, en Syrie et en Turquie pour défendre leur....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- La littérature néerlandaise: le moyen âge

- Trêves et paix dans la guerre de Cent Ans

- Faire la guerre faire la paix

- Quelles sont les fluctuations du climat depuis le Moyen-Âge et leurs effets sur les sociétés?

- Thème 2 HGGSP Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix