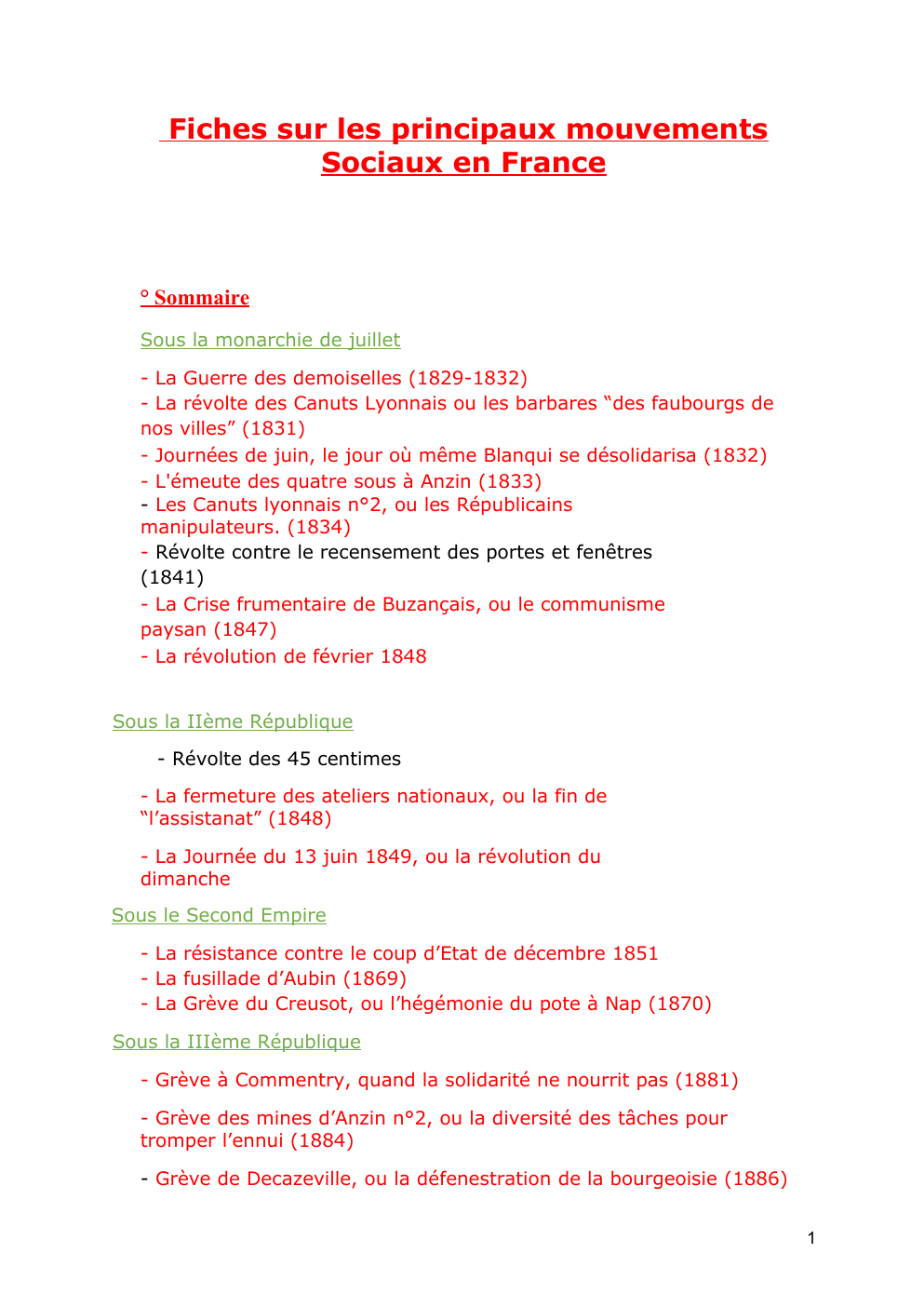

Fiches sur les principaux mouvements Sociaux en France

Publié le 03/12/2023

Extrait du document

«

Fiches sur les principaux mouvements

Sociaux en France

° Sommaire

Sous la monarchie de juillet

- La Guerre des demoiselles (1829-1832)

- La révolte des Canuts Lyonnais ou les barbares “des faubourgs de

nos villes” (1831)

- Journées de juin, le jour où même Blanqui se désolidarisa (1832)

- L'émeute des quatre sous à Anzin (1833)

- Les Canuts lyonnais n°2, ou les Républicains

manipulateurs.

(1834)

- Révolte contre le recensement des portes et fenêtres

(1841)

- La Crise frumentaire de Buzançais, ou le communisme

paysan (1847)

- La révolution de février 1848

Sous la IIème République

- Révolte des 45 centimes

- La fermeture des ateliers nationaux, ou la fin de

“l’assistanat” (1848)

- La Journée du 13 juin 1849, ou la révolution du

dimanche

Sous le Second Empire

- La résistance contre le coup d’Etat de décembre 1851

- La fusillade d’Aubin (1869)

- La Grève du Creusot, ou l’hégémonie du pote à Nap (1870)

Sous la IIIème République

- Grève à Commentry, quand la solidarité ne nourrit pas (1881)

- Grève des mines d’Anzin n°2, ou la diversité des tâches pour

tromper l’ennui (1884)

- Grève de Decazeville, ou la défenestration de la bourgeoisie (1886)

1

- Grève de Fourmies, ou le pique-nique champêtre finissant en

massacre (1891)

- Grève de Carmaux n°1, ou l’éviction de l’ouvrier-maire (1892)

- Le massacre de Aigues-Mortes, ou le crachat de trop (1893)

- Grève de Carmaux n°2, ou le smart move patronal foiré (1895)

- Les émeutes durant la Fête Dieu à Nantes, le 14 juin 1903

- Grève de Limoges, Quand la lubricité du mâle est dénoncée (1905)

- Grève de Courrières, ou l’explosion de trop (1906)

- Querelles des inventaires (1906)

- Les révoltés du midi-viticoles de 1907

- Grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges, ou l’action du briseur

de grève (1908)

- La Grève des PTT, ou David contre Goliath (1909)

- Les manifestations de solidarité pour la libération de Francisco

Ferrer (1909)

- Grève des charbonniers du port du Havre, ou l’affaire Dreyfus des

travailleurs

- Grève générale des chemins de fer, ou les soldats sur les voies

ferrées (1910)

- Grève des midinettes, quand les femmes ont fait trembler

l’Etat

- Grèves de juin 1919, ou la révolution manquée

- Grèves des Penn sardin en 1924, quand les jaunes font mal

leur travail

- Grève de Roubaix-Tourcoing (1930)

- Crise du 6 février 1934, ou les fachos à l’assaut de la République

- Grèves de mai-juin 1936, ou l’espoir en une ère nouvelle

- Grèves du 30 novembre 1938 contre la suppression des 40h/semaine

- Manifestation du 11 novembre 1940

- Grèves patriotiques des mineurs du Nord-Pas-De-Calais, ou la

revanche des polonais (1941)

Sous la IVème République

- Grèves générales d’automne 1947

- Grève des mineurs de 1948, ou l’histoire d’un socialiste qui tape

sur des électeurs

- Grèves d’août 1953, ou le cadeau estival de Laniel

- Manifestations poujadistes de septembre 1955

Sous la Vème République

- La Semaine des Barricade d’Alger, ou la nostalgie du temps béni des

colonies (1961)

2

- Juin 1961, l’assaut de la sous-préfecture de Morlaix, une nouvelle Jacquerie ?

- Massacre du 17 octobre 1961, ou l’histoire d’un nazi qui tape sur

des arabes

- Massacre du métro Charonne, ou la police s’amusant à se faire du

coco (1962)

- La grève des mineurs de 1963 ou le jour où De Gaulle a perdu

- Mai 1968

La Guerre des demoiselles

Contexte : 1829-1832.

Sous la Restauration.

En Ariège (Pyrénées)

Cause : Développement d’une industrie du charbon de bois qui entre en

conflit avec le système agro sylvo pastoral de la région sur l’exploitation

de la forêt -> Vote d’une nouvelle réglementation du code forestier en

mai 1827 qui interdit le marronnage, le pâturage, la pêche et la

cueillette dans les forêts pour favoriser l’industrie du charbon

Déroulement : Des paysans se déguisent en femmes et se noircissent le

visage avec du charbon pour ne pas être reconnus et s’attaquent aux

gardes forestiers et aux gendarmes qui les empêchent de

continuer leur activité agro sylvo pastorale par des escarmouches

et autres techniques de guérilla (ils ont l’avantage de bien connaître le

terrain).

Ils s’opposent aux tentatives des gardes forestiers de saisir

leurs troupeaux ou de les arrêter (solidarité villageoise).

Ils s’attaquent également aux charbonniers accusés de détruire la

forêt en détruisant leurs cabanes et leurs outils + intimidation : en

novembre 1829 placard sommant les charbonniers de Buzan de quitter

la forêt avant qu’il ne leur arrive malheur.

Manifestations de centaines

de demoiselles à Balaguère (24 janvier 1830) et à Massat (17 février

1830) qui crient “A bas les gardes forestiers !” -> soutien des

populations et autorités locales.

L'envoi de la troupe est inopérant, les troubles ayant lieu dans les

montagnes accidentées et mal connues.

Le 10 mai 1830, une centaine de révoltés attaquent la maison d’un

garde de Saleich -> 1 mort côté insurgé.

Bilan : Le pouvoir en place ne se préoccupe pas trop de ces troubles, il

crée une commission départementale des forêts en septembre 1830.

Finalement le code forestier est supprimé dans le seul département de

3

l’Ariège + amnistie de tous les insurgés arrêtés.

D'autres troubles

éclatent les années suivantes à la suite de protestations de charbonniers

voulant préserver leurs droits obtenus avec le code forestier

Mise à sac de l’archevêché de Paris :

Contexte : 14 - 15 février 1831, France, Monarchie de Juillet.

Les

Républicains ne sont pas contents qu’on leur ai volé leur révolution.

Cause : émeutes à Paris à la suite d’un service funèbre organisé par

les légitimistes à Saint-Germain-L'auxerrois pour l’anniversaire de

l’assassinat du duc de Berry.

L’église est envahie et mise à sac par les

républicains.

Le lendemain, les émeutiers saccagent l’archevêché et de

nombreuses églises à Paris et en province.

15 février, France :

Sac de l'archevêché de Paris, destruction de l'archevêché et de la

maison de campagne de l'archevêque à Conflans, tentatives sur les

églises de l'Assomption et de Saint-Roch, envahissement de la maison de

l'avocat Dupin, rue Coq-Héron ;

Bal chez les Rothschild.

Thiers raconte à Rémusat le sac de l'archevêché

qu'il a laissé faire.

Rémusat (Mémoires, t.

2, p.

434) : « Thiers et le sac de l’archevêché »,

Rémusat : « J'y rencontrai Thiers, et nous eûmes sur ce point, au milieu

du salon, une conversation qui se tourna en discussion à la grande

curiosité de la galerie qui, naturellement, était pour moi.

Il était allé le

matin aux ruines de l'archevêché.

C'est là qu'il avait trouvé Arago et sa

compagnie, et qu'ils avaient eu un entretien dont il fut plus tard question à

la tribune.

Il avait été vivement frappé de la rapidité irrésistible avec

laquelle s'était consommée cette grande destruction.

La sensation est

forte chez lui.

Indifférent à ce qu'on lui rapporte, Thiers ressent presque

avec excès l'impression de ce qu'il voit ; pour peu que le spectacle soit

frappant et inattendu, son imagination s'émeut.

La vue de la force et de la

force triomphante ne le trouvent jamais insensible.

Sa seconde pensée

est, non de lui résister, mais de s'en emparer.

C'est ce qui lui reste de son

commerce historique avec Mirabeau, Danton, Napoléon.

Je reconnus cet

effet dans notre conversation du bal ou du concert de Rothschild, et je l'ai

retrouvé d'autres fois.

Il me disait sans cesse : « Ah ! si vous aviez vu ce

que j'ai vu ce matin ! » Sa politique en resta modifiée quelque temps.

»

Thiers, sortant du Palais Bourbon où il avait apostrophé durement Berryer,

4

était allé se rendre compte sur place de l'émeute.

Il arriva à l'archevêché

au moment où Arago se préparait à pénétrer avec ses gardes

nationaux dans le bâtiment pour mettre fin à la dévastation.

Craignant une collision sanglante, Thiers intervint pour empêcher

cette intervention.

Arago, se rendant à cet ordre d'un sous-ministre, ne

bougea pas et le pillage de l'archevêché se poursuivit.

Finalement, les

insurgés finirent le travail qu’ils avaient déjà commencé lors des 3

glorieuses, de précipiter la ruine des locaux de l'archevêché de Paris.

celui-ci fut complètement incendié et à l'intérieur, les insurgés se

livrèrent à de nombreux actes profanateurs.

Ainsi Arago raconte que

des ouvriers furent envoyés au nombre de 7 ou 8 pour arracher une

reproduction de la Croix grandeur nature scellée à un mur.

La troupe ne

put les arrêter, ceux-ci leur ayant tendu un ordre signé du maire

du IXème arrondissement (complicité des élus).

une fois descellée la

croix fut détruite à coup de hache.

Les insurgés pillèrent également la

sacristie et tous les objets précieux qu’elle contenait.

Au total, le coût de

cette mise à sac fut évalué à 127 032 francs de l’époque.

Bilan : cette mise à sac de l'archevêché de Paris est un bon exemple d’émeute anticléricale de

Républicains frustrés qu’on leur ai volé leur révolution en 1830.

On vit à l’occasion que les

émeutiers étaient couverts par certains élus locaux.

Les milieux catholiques reprochèrent

beaucoup à l’Etat son inaction face à ce déferlement de violence.....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Exposé peine de mort: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE

- Fiche - La sexualité en France dans la deuxième moitié du XXe siècle

- l'impact des média sociaux sur les élèves

- DS sur la structuration et les classes sociales en France

- La Nausée - Jean-Paul Sartre (1905-1980) - Roman, France, 1938