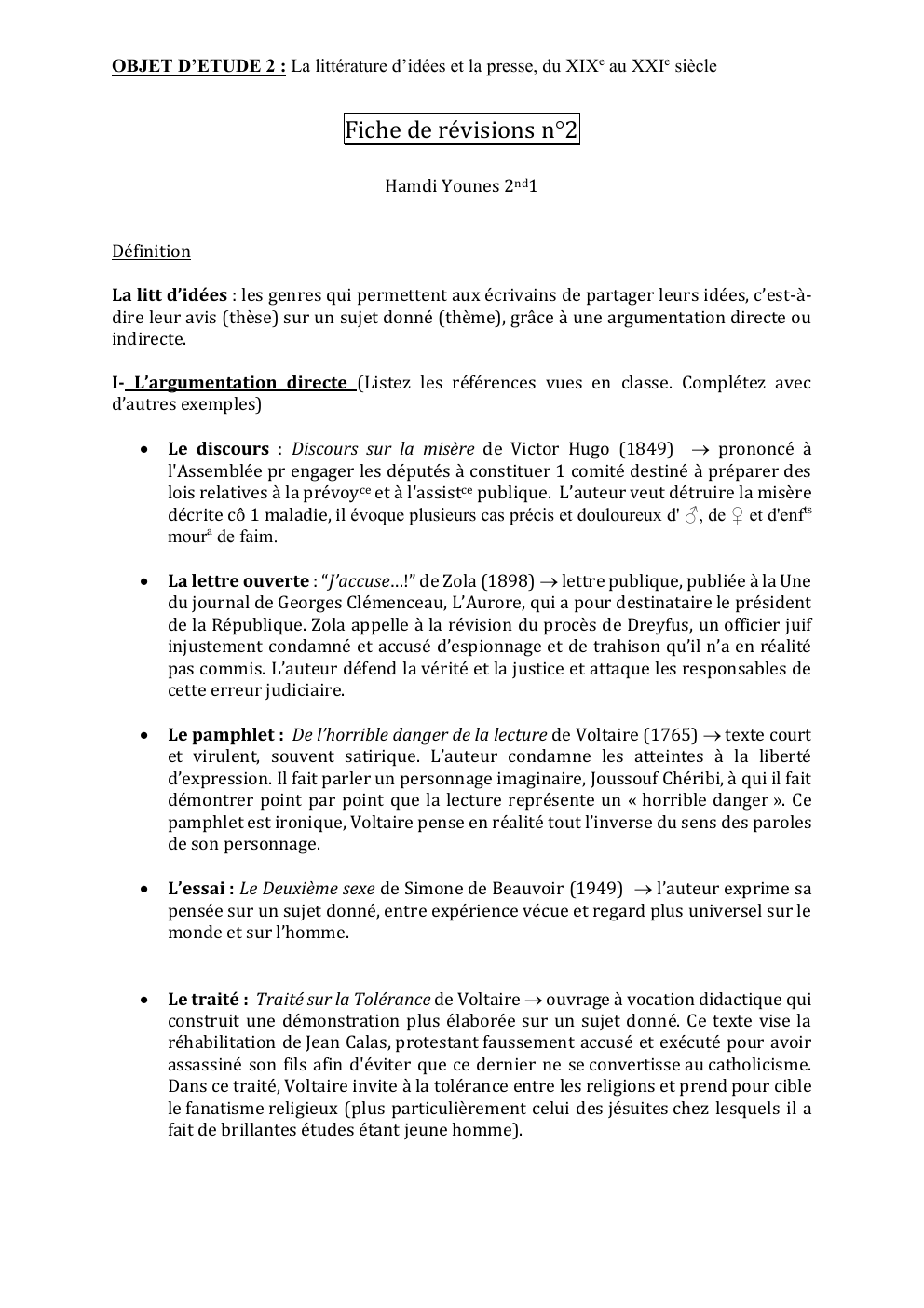

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

Publié le 08/04/2025

Extrait du document

«

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

Fiche de révisions n2

Définition

La litt d’idées : les genres qui permettent aux écrivains de partager leurs idées, c’est-àdire leur avis (thèse) sur un sujet donné (thème), grâce à une argumentation directe ou

indirecte.

I- L’argumentation directe (Listez les références vues en classe.

Complétez avec

d’autres exemples)

•

Le discours : Discours sur la misère de Victor Hugo (1849) → prononcé à

l'Assemblée pr engager les députés à constituer 1 comité destiné à préparer des

lois relatives à la prévoyce et à l'assistce publique.

L’auteur veut détruire la misère

décrite cô 1 maladie, il évoque plusieurs cas précis et douloureux d' ♂, de ♀ et d'enfts

moura de faim.

•

La lettre ouverte : “J’accuse…!” de Zola (1898) → lettre publique, publiée à la Une

du journal de Georges Clémenceau, L’Aurore, qui a pour destinataire le président

de la République.

Zola appelle à la révision du procès de Dreyfus, un officier juif

injustement condamné et accusé d’espionnage et de trahison qu’il n’a en réalité

pas commis.

L’auteur défend la vérité et la justice et attaque les responsables de

cette erreur judiciaire.

•

Le pamphlet : De l’horrible danger de la lecture de Voltaire (1765) → texte court

et virulent, souvent satirique.

L’auteur condamne les atteintes à la liberté

d’expression.

Il fait parler un personnage imaginaire, Joussouf Chéribi, à qui il fait

démontrer point par point que la lecture représente un « horrible danger ».

Ce

pamphlet est ironique, Voltaire pense en réalité tout l’inverse du sens des paroles

de son personnage.

•

L’essai : Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir (1949) → l’auteur exprime sa

pensée sur un sujet donné, entre expérience vécue et regard plus universel sur le

monde et sur l’homme.

•

Le traité : Traité sur la Tolérance de Voltaire → ouvrage à vocation didactique qui

construit une démonstration plus élaborée sur un sujet donné.

Ce texte vise la

réhabilitation de Jean Calas, protestant faussement accusé et exécuté pour avoir

assassiné son fils afin d'éviter que ce dernier ne se convertisse au catholicisme.

Dans ce traité, Voltaire invite à la tolérance entre les religions et prend pour cible

le fanatisme religieux (plus particulièrement celui des jésuites chez lesquels il a

fait de brillantes études étant jeune homme).

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

•

Le sermon : Pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère de Jonathan Edwards →

discours religieux qui s’adresse à une assemblée de croyants pour les instruire

comme les sermons de Bossuet.

•

L’oraison funèbre : Les oraisons funèbres de Bossuet → font mention, souvent

de manière détournée, de toutes les controverses religieuses de l'époque :

le jansénisme, le courant libertin… Les thèmes le plus souvent repris par l'orateur

sont la Providence divine, l'orgueil humain, la conversion et, surtout, la mort.

•

La maxime : Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld

(1664) → font appel à l’Homme et à la société qui l’entoure et met l’acent sur les

défauts de l’humain.

II- L’argumentation indirecte

1) L’apologue

Définition

Récit allégorique divertissant, + ou – court, en vers ou en prose, à visée morale (implicite

ou explicite)

Les fonctions de l’apologue

1ère fonction: Divertir (placere)

2ème fonction: Délivrer un enseignement moral (docere)

Les genres relevant de l’apologue

a) La fable

• La Cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine.

b) Le conte traditionnel

• Le Petit Chaperon Rouge retranscrit par Charles Perrault en France et les frères

Grimm en Allemagne.

c) Le conte philosophique

• Candide de Voltaire (le nègre de Surinam)

d) L’utopie

• Gargantua de Rabelais

• George Orwell (1984)

e) La parabole

• Le Bon Samaritain, Nouveau Testament

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

2) Autres genres appartenant à l’argumentation indirecte

a)

•

b)

•

c)

•

Le théâtre

Andromaque de Jean Racine

Le roman

La Bête humaine d’Emile Zola

La poésie

Frères humains de François Villon

III- Les stratégies argumentatives

•

Démontrer :

Cette stratégie qui ressemble à une démarche scientifique donne l’impression

d’être irréfutable, en raison des preuves objectives apportées à la thèse.

Elle part

d’une vérité et s’appuie sur des preuves universelles.

•

Convaincre :

L’auteur défend son point de vue dans un discours rationnel pour exprimer son

opinion au public.

Cette stratégie sollicite la raison.

•

Persuader :

L’auteur influence l’auditoire par un discours sensible.

Cette stratégie relève de la

séduction en faisant appel aux sentiments.

•

Délibérer :

C’est confronter, avec soi même ou avec d’autres, les différents aspects d’un

problème.

Le débat s’inscrit dans un dialogue ou dans un monologue dit

« délibératif ».

Il s’agit de peser le pour et le contre pour résoudre une question

complexe.

IV- Les modes de raisonnements et les types d’arguments

1) Les différents types de raisonnements

•

Le raisonnement inductif :

Part de faits particuliers pour aboutir à une idée plus générale.

Ex : Polly Baker part de sa situation de jeune mère célibataire de cinq

enfants pour justifier la reconnaissance sociale qu’elle mérite

selon elle.

→ Diderot, Supplémentaire au voyage de Bougainville, (1772)

•

Le raisonnement déductif :

Part d’une idée générale pour aboutir à des conséquences particulières.

Ex : A la fin de Candide (1755), Voltaire part d’une vérité générale, « le

travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin »,

pour expliquer le mode de vie choisi par le héros.

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

•

Le syllogisme :

Forme du raisonnement déductif, exposé par Aristote et qui tire une

conclusion de deux propositions présentées comme vraies.

Ex : Tous les hommes sont mortels.

(Prémisse majeure)

Or Socrate est un homme.

(Prémisse mineure)

Donc Socrate est mortel.

(Conclusion)

•

Le raisonnement par analogie :

Il établit une comparaison avec un élément plus frappant ou plus familier.

Ex : « Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un

Taïtien débarquait un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos

pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays appartient aux habitants

de Taïti, qu’en penserais-tu ? » → Diderot, Supplémentaire au voyage de

Bougainville

•

Le raisonnement concessif :

On admet une partie de la thèse adverse, pour mieux la réfuter ensuite.

Ex : « Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes : Ils

peuvent se tromper comme les autres hommes » → Pierre Corneille, Le Cid,

(1637).

Le raisonnement par l’absurde :

On admet momentanément la thèse adverse, pour montrer qu’elle conduit

à des conséquences absurdes.

Ex : Montesquieu rapporte un argument absurde des esclavagistes dans

« De l’esclavage des nègres » : Une preuve que les nègres n’ont pas le sens

commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que l’or, qui chez

des nations policées, est d’une grande conséquence » → L’esprit des lois,

(1748).

•

•

Le raisonnement paradoxal :

Raisonnement qui heurte les idées communément admises car reposant

sur une apparente contradiction.

Ex : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder.

Résistez

et votre âme se rend malade à force de languir ce qu’elle s’interdit »

→ Oscar Wilde.

2) Les différents types d’arguments

•

L’argument logique :

Il repose sur une logique cause/conséquence.

Ex : Ce travail est moins rémunéré car il demande moins de modifications.

OBJET D’ETUDE 2 : La littérature d’idées et la presse, du XIXe au XXIe siècle

•

L’argument affectif :

Il développe des affirmations d’ordre affectif pour exprimer ou provoquer

des émotions.

Ex : « Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s’abandonne à un amour

sans espoir ! » → Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, 1833.

•

L’argument du nombre :

Telle idée est valable car beaucoup de gens la croient valable.

Ex : 85% des gens pensent que les femmes ne sont pas assez payées.

•

L’argument de valeur :

Cette idée est valable car elle est conforme à des valeurs partagées ou à

l’éthique.

Ex : Les femmes doivent être payées comme les hommes : nous sommes

tous égaux !

•

L’argument d’expérience :

Il s’appuie sur l’observation des faits (tirés de l’expérience vécue, de

l’histoire, de l’actualité…) dont la réalité semble incontestable.

Ex : « L’histoire ne nous fournit que trop....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Lecture linéaire Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle

- L’expansion des idées libérales au XIXe siècle

- Littérature néerlandaise: la fin du XVIe siècle

- La littérature au XVIIème siècle

- Tendances générales du XIXe siècle