Le travail fait-il notre malheur?

Publié le 30/03/2025

Extrait du document

«

Le travail fait-il notre malheur ?

Le travail est associé à un certain nombre de maux :

- Risques psycho-sociaux : risques de natures diverses mettant en jeu

l’intégrité physique et la santé mentale des salariés, et qui ont, par

conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises

- Suicide (400-500 cas/an)

- Epuisement

→ Byung Chul Han, La société de la fatigue : “Par manque de repos, notre

civilisation court à une nouvelle barbarie.

- Travail : Activité humaine consistant à transformer la nature en vue de

satisfaire ses besoins.

Étymologie : Le mot “travail” vient du latin “tripaliare” qui désigne le fait de

torturer, tourmenter au moyen du tripalium (instrument à trois pieux permettant

d’assujettir les bœufs.

Le travail renvoie donc à une tâche pénible,

douloureuse, au dur labeur.

Cependant, il nous est nécessaire pour que l’on

puisse vivre

- “Fait-il” : Action extérieure à l’homme qui influence notre état, on l’a subie

- Malheur : État d’insatisfaction stable et prolongé, contraire de bonheur.

- Bonheur : Associé à l’euphorie, l'enthousiasme, la gaieté, le plaisir, la

jouissance, la joie.

→ Selon Kant, les représentations du bonheur et du malheur sont subjectives,

sont des concepts indéterminés.

→ Platon et le tonneau des Danaïdes : Danaos marie de force ses filles à des

princes, qu’elles décident de tuer pendant les nuits de noces.

Cela provoque

alors la colère des dieux, qui les condamnent à remplir un tonneau sans fond.

On associe cette légende à la notion de plaisir car le plaisir est une quête

sans fin.

Par exemple, on peut chercher constamment à satisfaire ses désirs,

à obtenir du plaisir, mais chaque satisfaction obtenue semble mener à une

nouvelle insatisfaction, à une recherche toujours plus intense, sans véritable

apaisement.

Le plaisir devient alors une poursuite perpétuelle, sans fin,

comme le travail des Danaïdes.

→ Spinoza : “Le désir est l’essence de l’Homme” → Le désir est dépendant

de son éthique.

- Joie : Sentiment estimé comme une réalité fondamentale, ancrée en

l’homme (contrairement à la jouissance qui est éphémère).

Sentiment durable

lié à un accomplissement individuel.

- Béatitude : Achèvement d’une existence, accès au bonheur suprême dans le

contexte religieux / spirituel.

Problématique : L’homme a-t-il vraiment pour vocation de trouver le bonheur

et se réaliser dans le travail, ou bien le travail n’est-il pour lui au contraire

qu’une activité contraignante et pénible à laquelle il est destiné à se soumettre

par nécessité ?

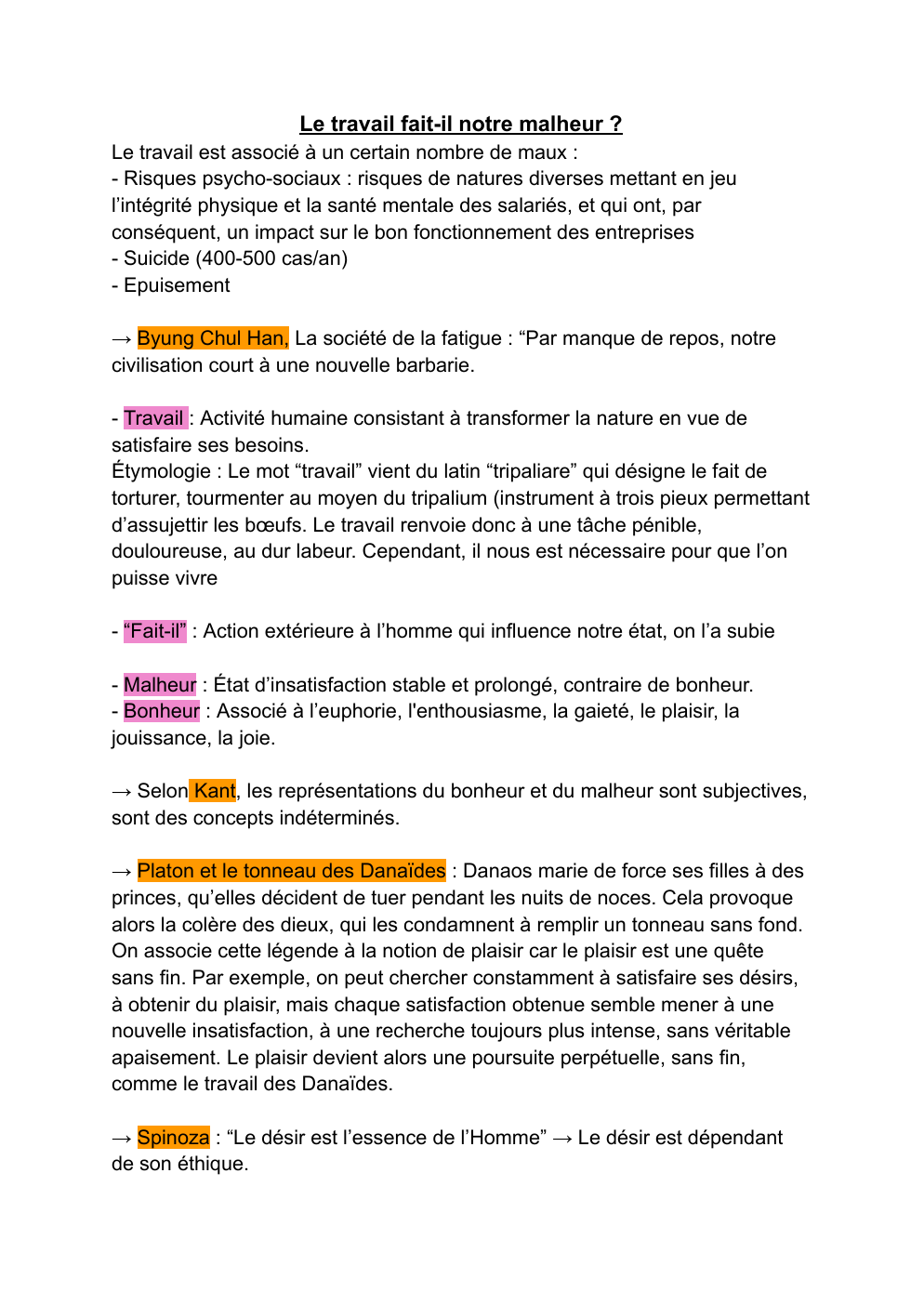

Image : Le vitrail de l'hôpital (Moselle)

Le vitrail représente une mine.

“Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front”,

c’est une citation de Dieu à Adam, dans la Genèse.

On y comprend que le

travail n’est qu’un gagne pain, ne permet que de se nourrir.

La relation entre

l’Homme et la Nature est questionnée par le travail.

La Nature serait un

paradis de par l’harmonie qui unit l’Homme à celle-ci.

Elle est la mère

nourricière de l’être humain, mais leur relation est abîmée par la violence faite

à la Nature, qui est devenue un environnement hostile.

Pour survivre il faut se

battre, ce qui renvoie à l’idée du gagne pain.

Le travail serait nécessaire à la

survie de l’être humain.

La mine du vitrail représente le travail physique et la violence que l’Homme

fait à la Nature.

Cela est éprouvant et dangereux (comme dans le récit de

Germinal, Zola), l’univers minier renvoie à la souffrance et à la condamnation

au travail.

Michel Foucault dit (dans “Les mots et les choses”, 1966) : “A chaque instant

de son histoire, l’humanité ne travaille plus que sous la menace de la mort”.

Le travail ne serait alors qu’une réalité universelle, une réponse à la mort, au

même titre que l’épée de Damoclès.

Le travail n’a fait son apparition qu’à la

sédentarisation de l’Homme, et pendant un période de croissance

démographique, permettant de nourrir chacun, à cause de l’obsolescence de

la cueillette et de la chasse.

Ainsi, le travail a fait son apparition à cause de la

rareté des ressources, et l'imminence de la mort.

-Le travail est perverti, retourner une chose contre elle-même (voir la définition

du travail selon Marx)

-D’après Marx l’homme est aliéné par le travail:

● Le travail de l’ouvrier mortifie le corps et ruine son esprit: les ouvriers se

rendent à l'usine sans besoin d’une menace; ils y sont contraints pour

assurer la survie de leur famille

→ L'aliénation par le travail va donc détruire son esprit et cela va marquer une

j différence avec, par exemple, l'artisan:

● L’artisan va s’exprimer à travers sa production, il peut faire ses propres

choix dans un élan de liberté.

● L’artisan produit après une mûre réflexion et un temps de recherche.

● L’ouvrier n’est qu’un maillon de la chaîne, il ne peut s'impliquer comme

l’artisan et n'est pas sujet à une individualisation.

C’est une contrainte,

un travail “forcé”

● L’ouvrier n’a pas de qualifications particulières, il représente une force

de travail parmi tant d’autre

Ainsi:

-L'aliénation se trouve à l'intérieur de l’acte de production elle même

-L’individu devient une machine, une force de production, il appartient à son

patron → : “le bestial devient l'humain, et l’humain devient bestial”.

-L’ouvrier devient une bête de somme: on lui inflige la tâche injuste, il est

objectivé en tant qu’objet vide.

-Il nie l’impression d’être lui-même qu’en dehors du travail, et au travail il est

en dehors de lui-même.

- Relation travail- nature : dépendance/conflit =

Interprétation Sisyphe et le travail : Sur l’image, Sisyphe réalise un effort

pénible,....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le travail fait-il le malheur de l'homme ?

- Sujet : Le travail technique est-il une transformation de l’homme ?

- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?

- Le travail est il libérateur ?

- travail et bonheur