Résumé programme SES au lycée : Première générale

Publié le 18/02/2025

Extrait du document

«

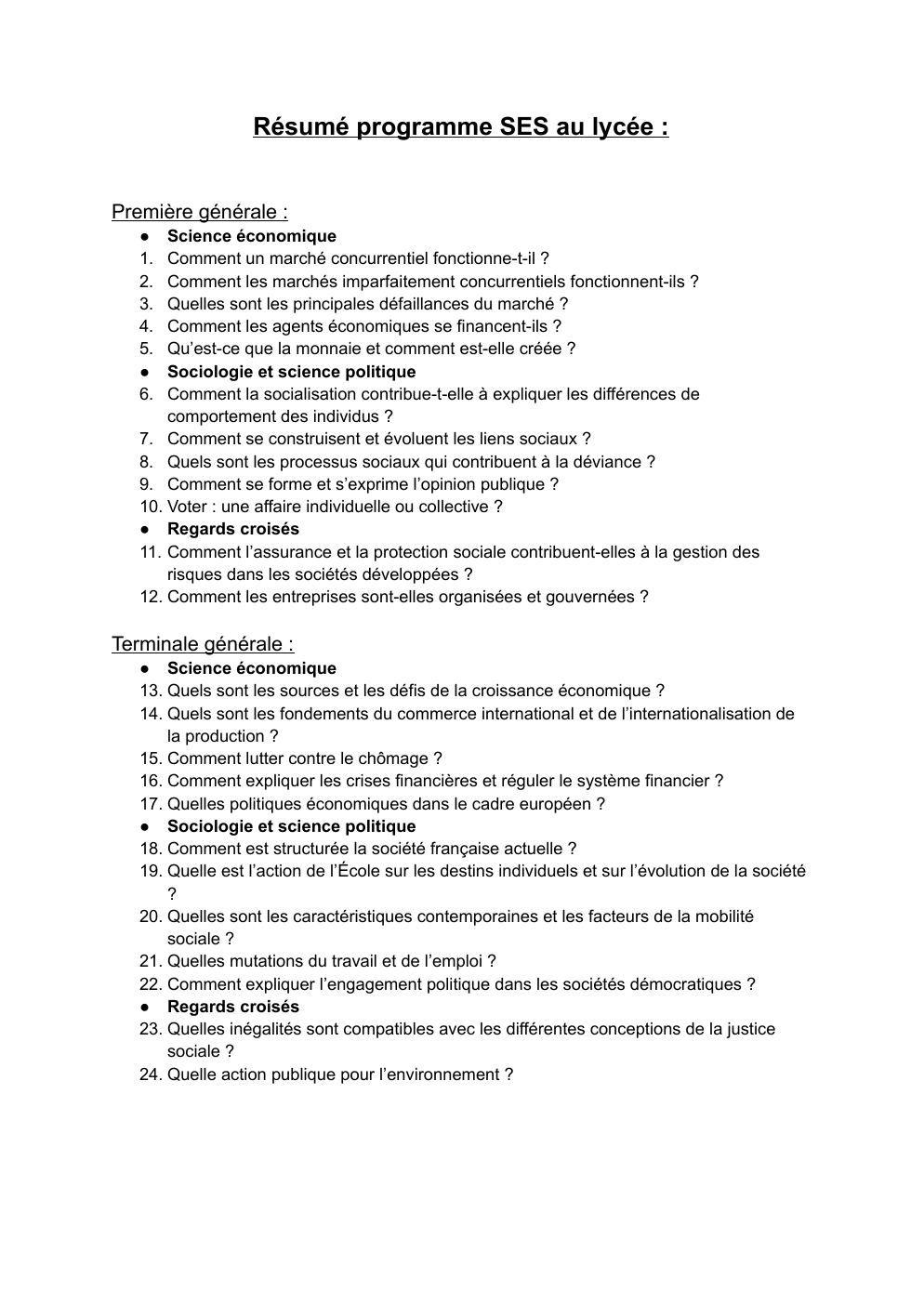

Résumé programme SES au lycée :

Première générale :

●

1.

2.

3.

4.

5.

●

6.

Science économique

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?

Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Comment les agents économiques se financent-ils ?

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Sociologie et science politique

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de

comportement des individus ?

7.

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

8.

Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?

9.

Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

10.

Voter : une affaire individuelle ou collective ?

● Regards croisés

11.

Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des

risques dans les sociétés développées ?

12.

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

Terminale générale :

● Science économique

13.

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

14.

Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de

la production ?

15.

Comment lutter contre le chômage ?

16.

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?

17.

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

● Sociologie et science politique

18.

Comment est structurée la société française actuelle ?

19.

Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société

?

20.

Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité

sociale ?

21.

Quelles mutations du travail et de l’emploi ?

22.

Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

● Regards croisés

23.

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice

sociale ?

24.

Quelle action publique pour l’environnement ?

Première générale :

1.

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

●

●

●

●

●

Le marché est un lieu fictif ou réel de rencontre entre acheteurs (la demande) et

vendeurs (l’offre).

C’est une institution (= ensemble de règles juridiques et de normes

sociales organisant une société) (marché des biens et des services / du travail / des

capitaux / des changes).

Le marché concurrentiel est un modèle théorique supposant un grand nombre

d’offreurs et de demandeurs (= atomicité), l’homogénéité des produits, la

transparence de l’information, la libre entrée et sortie du marché et la libre circulation

des facteurs de production.

L’offre est une fonction croissante du prix, si le prix monte, l’offre monte également.

La demande est une fonction décroissante du prix, si le prix monte la croissance

diminue.

La pente de la courbe dépend de l’élasticité de la demande.

L’équilibre de marché se forme à la confrontation entre l’offre et la demande et

donne un prix d'équilibre et une quantité d’équilibre.

Les prix étant fixés par les

mécanismes du marché, les agents économiques sont preneurs de prix, “price

taker”.

Un prix trop haut entraîne un excédent d’offre, un prix trop bas entraîne une

pénurie.

Les courbes peuvent se déplacer vers la droite (↗augmentation) ou vers la

gauche (↘diminution) en cas de choc d’offre ou de demande.

Les gains à l’échange sont le surplus du consommateur et le surplus du producteur,

lié aux prix qu’ils était prêt à accepter, moins avantageux que le prix d’équilibre.

2.

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?

●

●

●

●

●

La concurrence imparfaite est lorsque les 5 critères de la concurrence ne sont pas

respectés.

Les entreprises acquièrent alors un pouvoir de marché et sont faiseuses

de prix “price maker”.

Il existe alors les oligopoles et les monopoles.

La perte sèche représente une partie du surplus du consommateur qui est absorbée

par le surplus du monopoleur.

Le monopole naturel se forme grâce aux économies d’échelles, ce qui crée une

barrière à l’entrée de ce marché.

Le monopole institutionnel est la volonté de l’État de réduire la concurrence.

Le monopole d’innovation est dû au fait qu’une entreprise se retrouve la seule sur

le marché à disposer d’un produit, cela est temporaire et dure le temps du brevet.

Les concentrations, sur un marché oligopolistique, permettent de s’entendre sur les

prix et d’augmenter leur pouvoir de marché.

Les stratégies de différenciation ou de prix prédateurs permettent de se

démarquer et gagner du pouvoir de marché autrement

Les pouvoirs publics peuvent intervenir pour réguler la concurrence, les ententes

oligopolistiques (cartels) sont interdites, ils régulent les concentrations.

En cas

d’abus de position dominante, les entreprises s’exposent à des sanctions financières.

3.

Quelles sont les principales défaillances du marché ?

●

●

●

●

Les externalités sont les effets de l’action d’un agent économique sur la satisfaction

d’un autre, non pris en compte par le marché.

Il existe les externalités positives et les

externalités négatives (ex: pollution).

Le coût social est composé du coût individuel (à

la société polluante) et du coût externe (pollution).

La mesure du coût externe est

encore trop floue sur le marché actuel.

Les biens collectifs sont des biens profitant à tous (non-rivalité et non-exclusion).

Cette situation encourage le comportement de passager clandestin, chacun veut

profiter du bien sans y contribuer financièrement.

L’asymétrie d’information désigne une situation où le vendeur ou l’acheteur

dispose d’une meilleure information dont il tire profit.

Il peut y avoir sélection adverse

ou aléa moral.

L’intervention des pouvoirs publics peut tenter d’internaliser les externalités via

des sanctions ou des taxes sur les produits polluants.

Ils prennent en charge la

production des biens collectifs qu’il finance via l'impôt plutôt que par des prix.

Ils

peuvent également améliorer l’information via les labels ou les certifications.

4.

Comment les agents économiques se financent-ils ?

●

●

●

●

●

Le financement de l’économie représente l’action de mise à disposition des agents

économiques, les ressources nécessaires à leur réalisation.

Pour les entreprises,

l’investissement désigne l'achat de bien de production, pour les ménages, cela

désigne l'achat d’un logement.

Le besoin de financement est le cas où le montant de leur épargne ne suffit pas à

financer leurs investissements.

La capacité de financement est le cas où certains agents disposent d’une épargne

excédentaire, elle sera mise à la disposition d'autres agents.

Pour les ménages, cela

repose sur les revenus primaires (travail et capital) et les revenus de transferts

(allocations), moins les prélèvements obligatoires (impôts et taxes), cela donne le

revenu disponible des ménages.

Ce revenu est destiné à la consommation, et une

part est consacrée à l’épargne.

Pour les entreprises, elles dégagent un bénéfice

(excédent brut d’exploitation), en partie reversé aux actionnaires et aux banques, le

reste permet un investissement sur fond propre, un auto-financement.

Le système financier permet l’échange des capitaux et reposent à la fois sur les

banques (qui créent la monnaie, collectent l'épargne et accordent des crédits) et sur

les marchés financiers (rencontre entre agent à besoin de financement et agent à

capacité de financement).

Ce système financier est à l’échelle internationale.

Le financement externe recours à l’épargne d’autres agents, il peut être indirect

(crédit bancaire, contre un taux d'intérêt), ou direct (titres financiers, contre des

actions ou des obligations).

Le financement de l’État se fait via les prélèvements obligatoires : les recettes

fiscales, ou via les dividendes des entreprises dont l’État est actionnaire, les

amandes : les recettes non fiscales.

Elles servent à rembourser le service de la dette

et financent la protection sociale et la production de bien et de services collectifs.

S’il

y a déficit, l’État emprunte sur le marché financier, c’est un bon du trésor.

5.

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

●

●

●

●

La monnaie est l’ensemble des moyens de paiement utilisés par les agents

économiques.

Elle a des fonctions économiques d’unité de compte (permet de fixer

un prix), d’intermédiaire des échanges (un agent de circulation), et de réserve de

valeur (en tant qu'épargne).

Elle a également des valeurs sociales et politiques

puisqu’elle repose sur la confiance et est un élément de pouvoir.

La monnaie existe

sous plusieurs formes, la monnaie fiduciaire (pièces et billets), la monnaie scripturale

(écritures sur des livres de compte, via les chèques, cartes bancaires, virements..)

La masse monétaire représente la quantité de monnaie en circulation dans

l’économie, elle se mesure en 3 agrégats monétaires selon sa liquidité.

La création monétaire a lieu lors du crédit bancaire.

La banque de dépôt crée de la

monnaie scripturale qui sera détruite au remboursement du prêt.

La Banque Centrale a pour rôle de contrôler ces banques.

C’est la seule qui peut

créer de la monnaie fiduciaire et elle est en charge de la politique monétaire en

Europe en agissant sur les taux d'intérêts directeurs soit pour réduire l’inflation, soit

pour relancer l’économie.

6.

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de

comportement des individus ?

●

●

Des différences comportementales existent entre les individus d’une région à une

autre, mais aussi d’une période à une autre.

Elles existent également au sein d’une

même société entre homme et femme, ou entre les différents milieux sociaux.

La socialisation, processus au cours duquel l’individu intériorise les normes et

valeurs de son milieu social, est à l’origine de ces différences.

La....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le rouge et le noir (résumé & analyse)

- Patience dans l'azur d'Hubert Reeves (résumé)

- Stephen Jay Gould : La vie est belle (résumé et analyse)

- Philo (cours rédigé) - Toutes les notions du programme de Terminale

- Le contrat social de Rousseau extrait 7: la volonté générale